뉴욕의 명문 셰이퍼 음악학교에 입학한 앤드류(마일즈 텔러). 이 학교에는 유명한 스튜디오 밴드가 있다. 스튜디오 밴드의 교수는 플레처 교수(J.K. 시몬스)로, 학생들은 누구나 그의 눈에 띄길 바란다. 앤드류는 드럼을 치다가 플레처에게 발탁된다. 마음에 둔 니콜(멜리사 베노이스트)과도 사귀게 된다. 앤드류의 삶은 행복으로 충만해진다. 하지만 행복은 플레처의 연습 첫날 산산이 부서진다. 플레처는 명성만큼 악명도 높다. 그의 혹독한 교육법을 견디지 못한 학생이 자살하기도 했다.

앤드류는 스튜디오 밴드에 들어간 첫날 곤욕을 치른다. 플레처는 연주를 제대로 못 한 그에게 욕설을 내뱉고 뺨을 때리며 모욕을 준다. 이윽고 충격을 받아 위축된 앤드류가 실수하자 의자를 집어 던진다. 플레처의 훈육은 폭언과 폭행에서 그치지 않는다. 앤드류와 또 다른 드럼 연주자를 경쟁을 시키다가 나중에는 한 명을 더 끌어들여 셋을 모아놓고 손아귀가 찢어질 때까지 몰아붙인다. 플레처는 수치심과 모멸감을 들게 하는 온갖 폭력을 밥 먹듯이 행사한다.

플레처가 학대에 가까운 지도로 제자들을 키워내는 이유는 최고 음악인으로 성장시키기 위해서다. 그는 제자를 한계로 내몰고 그 한계를 극복해야 예술적 경지에 이를 수 있다고 믿는다. 최고가 되고 싶다는 욕망이 있다면 플레처의 훈육법을 교육으로 이해할 수 있다. 그렇지 않으면 중도 포기할 수밖에 없다. 앤드류의 머릿속은 친구도 없고 여자친구도 버릴 정도로 최고가 되겠다는 생각으로만 가득 찼다. “인생을 바꿀 기회다. 전화통에 불이 날 거고, 블루노트와 계약하고, EMC와도 음반을 내고, 링컨센터에 들어가게 될 거다.” 앤드류는 플레처의 말을 따랐다.

하지만 플레처는 진정한 스승이 아니었다. 그는 이따금 제자에게 시험곡을 미리 귀띔해주거나, 칭찬을 베푸는 방식으로 혼란을 줬다. 앤드류는 플레처에게 인정받기 위해 연습하고 또 연습한다. 욕망과 집념이 폭주해 광기로 돌변하면서 사랑의 설렘을 잊고 피가 뚝뚝 흐르는 고통까지 견뎌낸다. 그런데도 플레처는 앤드류를 처참하게 내버린다. 앤드류는 플레처를 향해 돌진한다. 플레처의 채찍질에 이리저리 휘둘리던 앤드류는 오히려 플레처를 공격한다.

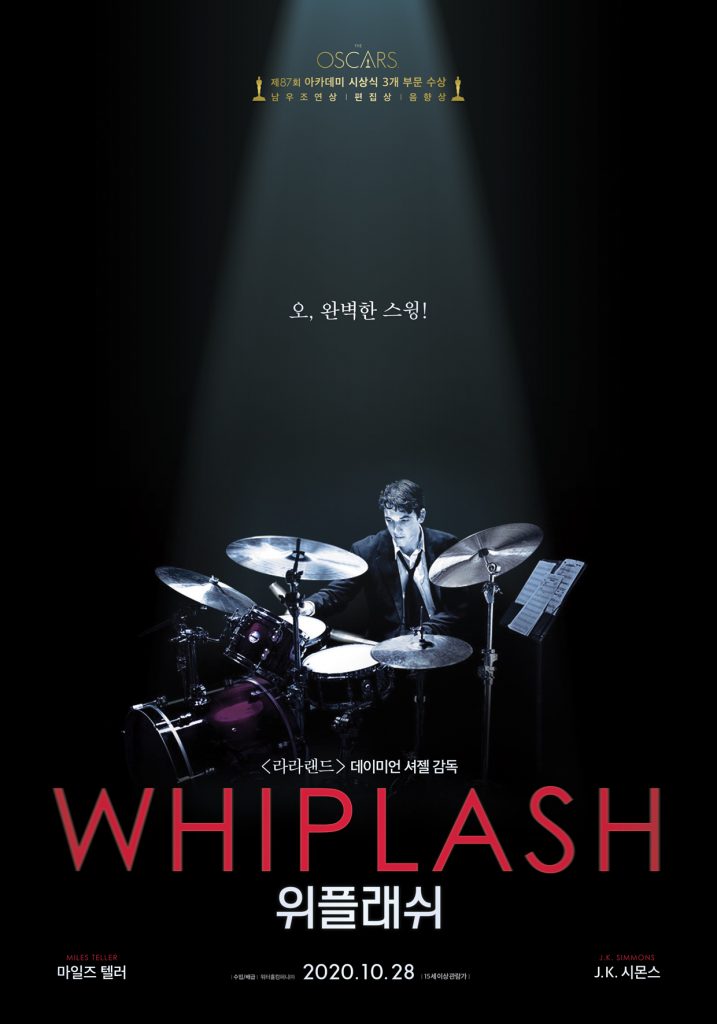

<위플래쉬(2015년)>는 채찍질을 뜻한다. 플레처의 혹독한 교육 방식을 의미하는 중의적 표현이다. 영화 속에서 연주되는 재즈곡 제목이기도 하다. 영화는 호불호가 갈린다. 제자의 가능성을 끌어내기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 스승을 그린 감동 영화로 여긴다. 반대는 배신과 함정, 복수를 통해 서로를 망치려던 스승과 제자의 막장극으로 본다. 전자는 ‘사자는 새끼를 일부러 낭떠러지로 떨어뜨려서 기어오르게 한다’는 말을 믿는 쪽일 거다. 초일류가 되려면 고난과 역경을 거뜬히 이겨내야 하고, 더 열심히 노력하고 더 아파야 한다고 외친다.

플레처는 <슬램덩크> 안 감독과 닮은 면이 있다. 대학농구팀 최고의 명장이던 안 감독은 장래가 촉망되던 인재 조재중을 아꼈다. 유독 그에게 엄격하고 냉정하게 굴었다. 가혹한 수준의 기초훈련을 강조했다. 안 감독의 속내를 이해하지 못한 재중은 농구에 대한 열의를 잃고 미국으로 떠났다. 하지만 미국에서 적응하지 못하고 목숨을 잃었다. 그의 죽음에 충격을 받은 안 감독은 대학농구계를 떠났다. 강압적이고 혹독한 방법으로 선수를 몰아붙인 게 그를 죽게 만들었다는 죄책감에 사로잡혔다. 흰머리 호랑이라고 불리던 별명은 흰머리 부처님으로 바뀌었다. 하지만 플레처는 안 감독과 비슷한 일을 겪었지만 안 감독과는 달리 죄책감을 느끼지 않는다.

중학교 시절 학교폭력을 당했다는 주장에 대해 프로배구 여자부 이재영·이다영 쌍둥이 자매의 해명을 보고 <위플래쉬>의 플레처가 떠올랐다. ‘칼을 대서 목에 찔렀다. 피가 났다’는 폭로에 대해 이다영은 칼을 들었던 것을 인정하면서도 그걸로 찌르지 않았고 사과도 했기 때문에 다 해결됐다고 언급했다. 이재영도 폭력을 행사한 것은 맞지만 배구를 위한 것이고 아주 사소한 것이라는 취지로 말했다. 자매의 인터뷰는 오히려 반성이 없는 모습으로 비쳤고 더욱 거센 비판을 받고 있다. 영화는 영화일 뿐이기를 바랐는데 아쉬운 대목이다.

손선우 전 영남일보 기자

![[다른 듯 같은 역사] 나쁜 정치와 선정비](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/02/lsh-218x150.jpg)

![[#053/054] 차헌호](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2015/09/DSC3417-218x150.jpg)

![[박변의 헤어질 결심] 내가 왜 상간녀야!](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/pkylawyer-218x150.jpg)

![[학교교육이 허락되지 않는 자들] (7) 계속 공부하고 싶어요. 진짜로!_김태완 이야기②](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/kimtae939-218x150.jpg?v=1721194013)

![[씨부려대구 시즌3] 저출생 ‘뭐가 문제야, 세이 썸띵’](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/DSC01379-218x150.jpg?v=1721788512)

![[21세기 운동가들] ‘청년 의제’ 넘어 ‘예산 전문가’로 등업 중](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/06/KakaoTalk_20240619_151416253_03-218x150.jpg)

![[씨부려대구 시즌3] 씨부려대구를 씨부려보자](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/06/DSC00890-1-218x150.jpg?v=1718774281)

![[21세기 운동가들] 법으로 싸우며 법 너머를 말하는 박경순](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/worker-218x150.png)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장] 김수민, 장지혁이 기억하는 홍세화](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/feat0422-218x150.jpg)