*이글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

흐린 날씨다. 뿌연 호수에 슈트케이스 하나가 떨어지고, 아기 울음이 화면을 가득 채운다. 이웃집에 부부 싸움 소리가 적나라하게 들리는 방에서 한 여자가 막 악몽에서 깨어난다. 그녀는 VIP 병동에 근무하는 간호조무사다. 10년째 남의 심장을 이식받아 생명을 이어가는 부자 노인을 담당한다. 핏기없는 얼굴에 도드라진 빨간 립스틱이 그녀가 살아있는 사람임을 증명하는 유일한 증거다. 그녀의 눈빛은 공허하다. 노인의 아들은 그녀의 눈빛이 텅 비어있는 이유를 그녀의 가난 때문이라고 여긴다. 의식은 살아있지만, 10년째 병상에 누워있는 노인에게는 여러 목숨이 달려있다. 노인이 생을 연장하는 동안 매달 10억을 받는 아들, 노인의 입원으로 매월 1억 원의 치료비 수입을 올리는 병원, 그 수익을 나눠 먹는 의사, 간호사, 간병인 그리고 노인 집의 가사도우미, 운전기사 등 아들의 입에서 나오는 노인과 공생관계에 있는 이들은 그녀 같은 사람이다. 자본의 낙수효과처럼 그럴싸하게 들린다.

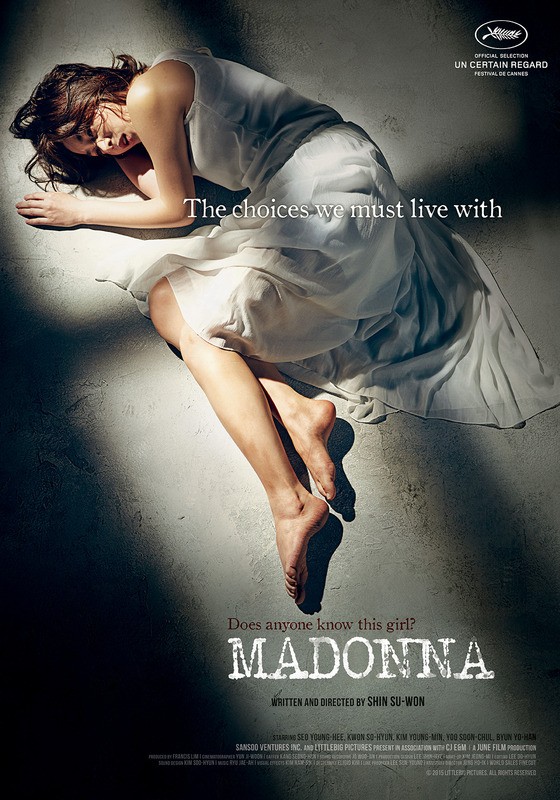

응급실에 실려 온 무연고 여자 환자의 삶을 쫓는 그녀, 혜림은 환자가 두 개의 심장을 가졌고 하나는 노인을 위해서 다른 하나는 그녀의 배 속에서 세상으로 나오기를 기다리고 있는 사실을 알고, 환자의 삶을 쫓는 일에 열중한다. 여자 환자는 가슴이 크다는 이유로 ‘마돈나’란 별명으로 불리고, “언제나 최선을 다하지”만 늘 최선에 배반당하는 삶을 살아왔다. 학교에선 존재조차 인지할 수 없는 눈에 띄지 않는 아이였고, 직장에선 요령 피울 줄 모르고 자기 일을 우직스럽게 하고, 직장 상사의 사소한 말 한마디에 충성을 다하는 그런 여자였다. 혜림의 마돈나에 대한 관심은 자기 투사이며 자기 연민이었다. 혜림에게도 마돈나처럼 벗어날 수 없는 빈곤의 그림자가 짙게 드리워졌다.

갈대가 우거진 벌판 가운데 도로에서 한 여자가 뒤뚱거리며 내린다. 그녀의 손에는 슈트케이스가 들려있다. 저 멀리 공장의 굴뚝이 보이는 곳에서 여자는 혼자 안간힘을 쓴다. 머리카락이 흥건하게 젖고, 악문 입술 사이로 고통스러운 신음이 새어 나온다. 곧이어 갓난아기의 울음소리가 파동을 일으키며 퍼져나간다. 바람 소리 같다.

마돈나는 아기의 심장을 지키려는 듯 숨을 놓지 않는다. 젊은 의사가 그녀의 의식이 돌아왔다고 과장에게 고한다. 하지만 노인의 아들은 그녀의 의식은 병원에 도착하는 날부터 불명이었고, 앞으로도 불명이라고 강조한다. 젊은 의사는 예수를 부인하다 인정한 유다처럼 마돈나의 의식은 불명이었다고 굴복한다. 먹는 것과 짧은 치마가 자신의 존재를 확인시켜 준다고 믿는 마돈나는 싫다고 몇 번을 말해도 듣지 않는 남자를 내리치고, 원치 않는 생명을 품었다. 그렇지만 그녀는 새 생명을 거부하지 않았다. 그녀는 사랑받지 못했지만, 아기가 자신을 사랑하는 것을 느꼈다.

혜림은 마돈나의 아기 심장을 지켜낸다. 혜림이 지킨 심장은 마돈나가 슈트케이스와 함께 호수 바닥에 가라앉은 아기를 구하는 장면으로 이어진다. 구원은 그렇게 온 세상을 구하겠다고 떠벌리며 등장하는 말뿐인 메시아가 아니라 고통을 겪어본 사람의 입장에서 아픔을 공감하는 행위를 통해 이뤄진다. 비록 자기 투사와 연민이 시작이었지만, 당신의 아픔이 곧 내 아픔이요, 하는 동병상련에서 출발하는 구원이었다.

타인의 목숨을, ‘장기기증’이란 합법을 가장한 무연고 환자의 심장을, 부당하게 갈취하여 생명을 연명하는 노인에게 노동과 자본의 합법적인 계약이 자본에 의한 노동의 착취로, 분배의 불균형을 낳는 기형적인 신체의 자본주의를 보는 듯했다. 더구나 ‘병원’이란 제한된 공간은 자본의 생리가 가진 자에겐 반복되는 수술을 통해 생명의 연장을, 몫 없는 자에겐 그와 반대로 없으므로 쉽게 생명을 잃을 수 있는 자본의 민낯을 마주할 수 있는 곳이었다.

‘여성은 또 다른 신분’이란 말이 있다. 돈과 지식, 하물며 미모를 포함한 신체도 자본이 되는 이 사회에서 여성, 그중에 가난하고 학벌 없고 못생기고 뚱뚱하기까지 한 여성은 실오라기 하나 걸치지 않은 벌거벗은 존재다. ‘마돈나’는 귀부인이나 애인을 높여 부르는 말로 카톨릭에서는 ‘성모 마리아’를 달리 이른다. 영화에서 마돈나 미나는 높여 불림 받는 존재가 아니라 그보다 더 낮을 수 없는 존재였다. 그런 그녀가 아기를 품은 엄마로 아기의 심장을 지키고 혜림을 구원하는 순간, 그녀는 ‘성모 마리아’가 되었다. 혜림과 마돈나처럼 서로의 아픔에 같이 아파하고 손잡으며 서로에 구원이 될 때, 여성처럼 이 사회에서 ‘벌거벗은 존재’들이 간신히 숨만 쉬는 노인의 탐욕 같은 자본주의를 구원할 수 있을 것이다.

신분을 감추려고 머리를 짧게 자르고 모자를 쓴 여자의 눈빛은 불안하다. 경계를 늦추지 않는 그녀의 눈빛이 버스 밖에 머문다. 순백의 드레스를 입고, 곱게 화장한 여자가 부푼 배를 지그시 껴안고 미소를 짓는다. 사진 속 여자는 비천하고 벌거벗은 존재가 아니라 더없이 아름다운 ‘마돈나’다.

![[무비053] 자신만의 영역을 구축한 작가의 첫 도전으로 기억될 영화](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/movie_494-218x150.png)

![[#053/054] ‘음주운전 바꿔치기’ 논란 구의원과 함께하는 청렴결백 캠페인](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/n-218x150.jpg)

![[#053/054] 경북을 향한 뉴스민의 약속](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/bag-218x150.jpg)

![[다른 듯 같은 역사] 나이가 벼슬](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/02/lsh-218x150.jpg)

![[뉴민스를 만나다] “평범한 사람들을 기록해 주길”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/1-6-218x150.jpg)

![[뉴민스를 만나다] 윤석열 퇴진 광장에서 시작된 인연](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/ahgb-218x150.jpg)

![[광장 : TK리부트] ⑧-9. 정한숙, “깨어있는 시민들이 내란사태를 막을 수 있다”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/05/jung-218x150.jpg?v=1748408572)

![[광장 : TK리부트] ⑧-8. 박다연, “사회적 약자들의 일상 투쟁은 끝나지 않았다”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/parkdy-218x150.jpg?v=1749527430)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)

![[함철호 칼럼] 불안한 동거](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2015/09/크기변환_00710115_0001-100x70.jpg)