통합을 향한 유럽·유럽인의 도전과 실패

유럽인들은 언제부터 ‘하나의 국가’ 혹은 ‘유럽연방’을 꿈꿨을까? 혹자는 그리스·페르시아는 물론 인도에 이르는 대제국을 건설한 마케도니아의 알렉산더(알렌산드로스)대왕이나 로마가 오래도록 평화를 누렸던 시기인 팍스 로마나(Pax Romana), 또는 유럽제국을 건설하려다 실패한 나폴레옹 1세를 유럽통합 사례로 들기도 한다. 하지만 이는 모두 군사적 무력에 의해 타국을 침탈하고, 제국을 건설하려 했던 경우다. 정치적 합의에 따라 자발적으로 통합을 이루려는 것으로 평화에 바탕을 둔 지역주의의 이념에 반한다. 유럽에서 지역통합운동은 20세기에 접어들면서 구체화하기 시작해 제2차 대전을 전후하여 현실적인 성과로 이어졌다. 그러나 유럽통합의 관념은 이미 중세 말부터 태동했다.

중세 유럽통합론의 선구자는 법률가이자 정치사상가인 피에르 뒤부아(Pierre Dubois)다. <성지회복에 관하여>(De la récupération de la Terre-Sainte, 1307) 등의 저서에서 그는 국제평화를 유지하기 위해서는 국제중재제도를 창설하여 황제와 교황의 권한을 제한해야 한다고 주장했다. 그의 주장은 당시로써는 상당히 혁신적이었으나, 황제와 교황의 권한이 강한 시기라 별다른 반향을 불러일으키지는 못했다.

15~16세기는 유럽문예부흥으로 불리는 르네상스가 활발하게 전개됐다. 그러나 인문주의자들은 유럽의 미래에 대해서는 별다른 관심을 두지 않았다. 아마도 르네상스는 고대 그리스와 로마 문명의 재인식과 수용을 통한 문화예술 전반에 걸친 정신과 가치 부흥에 중점을 두었기 때문일 것이다. 오히려 르네상스와 함께 중세시대가 막을 내리고 근대유럽이 시작하는 17세기, 유럽통합의 중요성이 재인식됐다. 이 시기 중요한 사상가로 루이 13세(베니스 상설의회 설립), 쉴리(15개국으로 분할된 유럽의 재편 제안) 및 윌리엄 펜(전쟁 종식을 위한 다수결로 운영되는 의회의 창설) 등이 있다.

18세기는 17세기보다 유럽통합관념의 쇠퇴기다. 생 피에르(Saint-Pierre)신부(유럽의 항구적 평화를 위한 다섯 가지 방안 제안)와 칸트(저서 <항구적 평화를 위한 철학적 제안> 출간) 등이 있지만, 유럽통합 논의는 활성화되지 않았다. 통합유럽 건설을 위한 이념과 사상이 활발하게 제기되기 시작한 것은 19세기에 접어들면서부터다.

생 시몽(Saint-Simon)은 프랑스와 영국이 카르텔을 형성하여 왕과 상·하원 두 개의 원(Chamber)을 두어야 한다고 주장했다. 상원은 왕에 의해 임명되나 하원은 직업대표로 구성되어야 한다는 그의 주장은 유럽통합론자들에게 많은 영향을 미쳤다. 또한 이 시기 유럽에서 활발하게 활동한 아나키스트들도 유럽연방 사상의 이념적 기초를 제공하였다. 이를테면, 프랑스의 아나키스트 프루동(Proudhon)은 <연방의 원칙에 관하여>란 저서에서 연방으로 이뤄진 공동체적인 사회 건설을 주장했다.

19세기까지 유럽통합은 주로 사상가들의 이념과 관념에 바탕을 둔 제안 중심이었으므로 현실성이 빠져 있어 실현가능성이 낮았다. 하지만 20세기 들어 정치가와 정책결정자들이 유럽통합운동에 뛰어들면서 탄력을 받았다. 대표적인 예를 들면, 1923년 오스트리아의 쿠덴호브-칼레르기가 미국식 유럽합중국을 주장하면서 범유럽 통합기구를 설립했고, 프랑스 외무장관 브리앙은 범유럽연합에 참가했다. 이처럼 유럽 정치가들이 범유럽통합운동에 적극적으로 참가한 주된 이유는 제1차 세계대전의 참상을 보고 경험했기 때문이다. 그들은 범유럽평화질서의 구축을 통하여 두 번 다시는 전쟁의 참화를 겪지 않기를 바랐다. 실제 범유럽운동은 유럽관세경제동맹(1926년)과 유럽화합(데탕트)연맹(1927년) 설립 제안으로 이어졌고, 많은 정치가에 의해 다양한 제안이 쏟아졌다. 하지만 이 모든 제안과 시도는 독일에 의한 무력도발로 한순간에 무산되고 말았다.

제2차 세계대전을 겪고, 또 전쟁으로 폐허가 된 현실을 지켜보면서 유럽 정치가들은 생명이 존중되고 평화롭게 살 수 있는 사회가 필요하다는 자각을 한다. 그런 정치가들 가운데 두 명의 사례를 들고자 한다.

첫 번째 인물은 ‘유럽(통합)의 아버지’(The Father of Europe)라 불리는 프랑스 정치가이자 외교관인 장 모네(Jean Monnet)다. 그는 한창 전쟁 중이던 1943년 8월 5일 드골이 이끌던 프랑스 망명정부 “국가자유위원회”(National Liberation Committee)에서 다음과 같이 주장했다.

“만약 국가주권의 기반 위에 국가를 재건설한다면, 이 땅에 평화는 영원히 없을 것이다. … 유럽 국가들은 자국 국민의 번영과 발전만을 보장하기에는 지리적으로 너무 인접해 있다. 따라서 유럽의 국가들은 공동경제를 중심으로 한 단일통합체를 건설해야만 한다.”

전쟁이 끝난 후 모네는 자신의 주장을 다듬어 ‘모네구상’(혹은 ‘모네계획’)(Monnet Plan)으로 발전시킨다. 모네의 이러한 주장은 유럽통합론자들에게 직접적인 영향을 미쳐 유럽공동체 성립으로 나아가는 기폭제가 된다.

두 번째 인물은 룩셈부르크 태생의 당시 프랑스 외무장관이던 로베르 쉬망(Robert Schuman)이다. 쉬망은 모네의 유럽통합사상에 깊은 감명을 받아 1950년 5월 9일 유럽석탄철강공동체(ECSC) 설립을 제안하는 ‘쉬망선언’(Schuman Declaration)을 발표한다. 그의 이 선언은 모네의 구상을 현실적으로 구체화함으로써 오늘날 EU의 초석을 놓았다. 유럽통합에 기여한 그의 공로를 기념하여 EU는 쉬망선언이 나온 5월 9일을 ‘유럽의 날’(Europe Day)로 정하고 있다.

유럽통합: ‘하나의 국가’ 혹은 유럽연방을 향한 힘든 여정

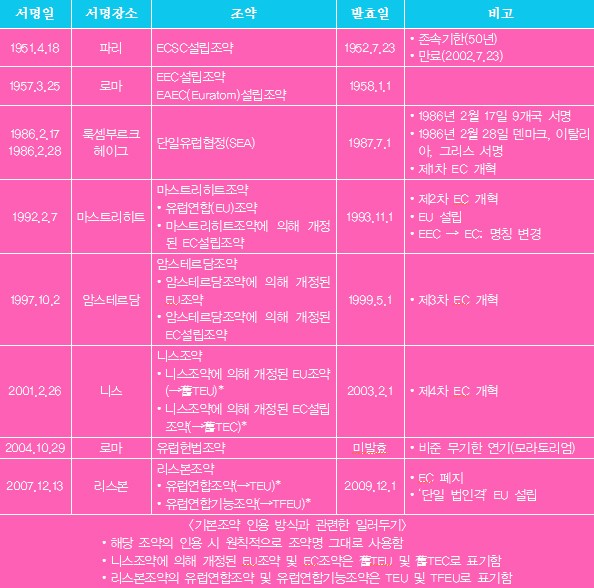

유럽공동체 건설은 유럽 모든 국가가 참가하는 석탄철강공동체를 설립하자는 쉬망선언으로 촉발했음은 이미 기술한 바와 같다. 이에 따라 1951년 4월 18일 프랑스를 비롯한 6개국은 유럽석탄철강공동체(ECSC)를 설립하는 파리조약에 서명했다. 1952년 7월 23일 이 조약이 발효함으로써 유럽공동체 초석이 마련됐다.

ECSC의 운영에 자신감을 느끼게 된 6개국은 경제 분야를 통한 새로운 유럽 건설을 시도했다. 그리하여 1957년 3월 25일, 이들 6개국은 다시 유럽경제공동체(EEC)와 유럽원자력공동체(Euratom)를 설립하는 로마조약에 서명했다. 이 두 조약은 1958년 1월 1일 발효했다. 이리하여 ECSC, EEC 및 Euratom의 세 공동체로 이뤄진 ‘유럽공동체’(EC)가 출범했다.

하지만 EC의 운영이 순탄하지만은 않았다. 재정문제와 신입회원 확대 과정에서 나타난 회원국 간 갈등과 분열 및 경제위기 등으로 EC의 기능은 사실상 마비 상태에 빠지고 말았다. 이런 상황은 프랑스 출신 쟈끄 들로르(Jacques Delors)가 유럽위원회 위원장에 취임하면서부터 타개됐다. 유럽통합은 다시 새로운 활력을 되찾으며, 국경 없는 유럽의 구상이 현실화되기 시작하였다. 그 결과 1985년 12월 4일, 회원국들은 단일유럽협정(Single European Act: SEA)을 채택하여 1992년 말까지 유럽단일시장을 완성키로 하였다.

SEA에 도입된 유럽단일시장 도입 일정에 따라 EC는 야심찬 계획을 수립한다. 그것은 크게 두 가지로, EC를 대체하는 유럽연합(European Union: EU)과 단일통화를 도입하는 경제통화동맹(Economic and Monetary Union: EMU)을 설립하는 것이었다. 이를 위해 1991년 12월 9-10일 양일간 열린 마스트리히트 유럽이사회는 마스트리히트조약(Treaty of Maastricht)을 채택했다. 1993년 11월 1일 이 조약이 발효돼 EU가 공식 출범했다.

마스트리히트조약은 유럽통합 역사에서 중요한 의미가 있는데, 그중에서도 특히 주요한 몇 가지 내용을 소개하면 다음과 같다.

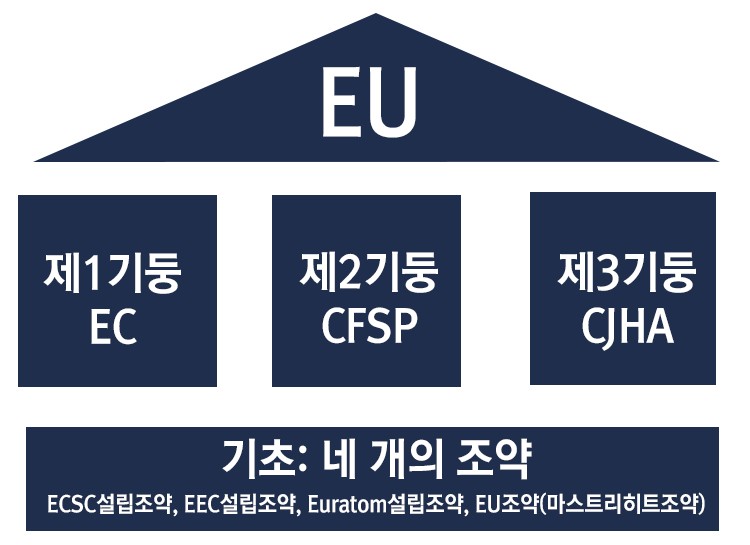

먼저, 정치통합의 측면에서, 마스트리히트조약은, ① EU를 설립하고, ② 유럽시민권(European Citizenship)제도와 ③ 보충성 원칙(Principle of Subsidiarity)을 도입했을 뿐 아니라 ④ EC(ECSC·EC·Euratom), 공동외교안보정책(Common Foreign and Security Policy: CFSP) 및 사법내무협력(Cooperation in fields of justice and home affairs: CJHA)을 세 기둥으로 하여 EU를 설립·유지하는 소위 ‘삼주체제’(three pillars system)*를 수립했다([그림 1]).

다음은, 경제통합의 측면에서 3단계에 걸쳐 유럽경제통화동맹 설립이 추진됐다. 그 추진 일정에 따라 1999년 1월 1일부터 수렴조건을 충족한 회원국 간 단일통화인 유로(EURO)가 정부 간 대체통화로 통용됐고, 2002년 1월 1일부로 오스트리아 등 12개 유로존 국가에서 실물통화로 전면 사용됐다.

이외에도 마스트리히트조약은 단일시장을 구성하는 4대 요소인 사람·상품·서비스·자본의 자유 이동을 위한 다양한 조치를 새롭게 마련했다. 그리하여 이제까지 진행된 부문별 통합에서 더욱 포괄적으로 유럽정치 및 경제통합을 위한 제도를 신설·보완함으로써 유럽통합을 위한 새로운 장이 열렸다.

마스트리히트조약에 의해 EU가 설립되는 등 유럽통합은 새로운 국면을 맞는다. 그러나 이 조약은 1990년을 전후해 일어난 베를린장벽 붕괴와 소비에트연방 해체로 인한 통독과 중동부유럽 독립으로 인한 유럽의 추가 확대를 염두에 둔 것이 아니었다. 20개 이상의 회원국을 둔 거대유럽을 유지·운영하기 위해서는 그에 걸맞은 새로운 체제를 정비하고, 기구 확대와 의사결정제도 등이 도입될 필요가 있었다. 그리하여 1997년 10월 2일에는 암스테르담조약(Treaty of Amsterdam; 1999년 5월 1일 발효)이, 2001년 2월 26일에는 니스조약(Treaty of Nice; 2003년 2월 1일 발효)이 채택됐다.

연이은 기본조약의 채택과 회원국 확대에 대비하여 EU는 2002년 2월 28일 야심찬 계획을 시행한다. 다름 아닌 기존의 복잡한 기본조약을 하나의 헌법적 조약으로 묶기 위해 일종의 제헌회의인 ‘유럽미래회의(Convention on the Future of Europe; 일명 ’유럽회의‘)가 브뤼셀에서 개막했다. 유럽회의는 15개월간 논의 결과 유럽헌법초안을 마련해 유럽이사회에 제출했다.

2004년 6월 17~18일 양일간 열린 브뤼셀 유럽이사회는 유럽헌법조약을 채택하기로 공식 합의하고, 같은 해 10월 29일, 회원국 정상들은 로마에서 이 조약에 서명했다. 유럽헌법조약은 모든 회원국들의 헌법규정에 따라 비준 절차를 거쳐 원칙적으로 2006년 11월 1일 자로 발효할 예정이었다. 하지만 2005년 5월 29일과 6월 1일, 프랑스와 네덜란드의 국민투표에서 그 비준이 부결됨으로써 유럽헌법 비준 절차는 교착상태에 빠져들고 말았다. 2005년 6월 16~17일 양일간 열린 브뤼셀 유럽 이사회가 ‘유럽헌법조약 비준 무기한 연기’에 관한 모라토리엄 선언을 함으로써 유럽헌법은 사실상 폐기됐다.

유럽 이사회에 의한 유럽헌법 비준 연기에 관한 선언은 사실상 ‘유럽헌법에 대한 사망선고’였다. 그 후 약 2년 동안 유럽헌법을 부활시키자는 별다른 시도는 없었다. 하지만 2007년 상반기 의장국을 맡았던 독일의 메르켈 총리와 프랑스의 신임대통령 사르코지는 유럽헌법조약을 대체하는 ‘미니헌법’ 형태의 새로운 조약 제정을 제안했다. 이에 따라 제정된 것이 바로 “EU조약 및 EC설립조약을 개정하는 리스본조약”, 즉 ‘리스본조약(Treaty of Lisbon)’이다. 이 조약은 2007년 12월 13일, 리스본 유럽이사회 공식 서명을 거쳐 2009년 12월 1일 자로 발효했다.

![[무비053] 자신만의 영역을 구축한 작가의 첫 도전으로 기억될 영화](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/movie_494-218x150.png)

![[#053/054] ‘음주운전 바꿔치기’ 논란 구의원과 함께하는 청렴결백 캠페인](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/n-218x150.jpg)

![[#053/054] 경북을 향한 뉴스민의 약속](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/bag-218x150.jpg)

![[다른 듯 같은 역사] 나이가 벼슬](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/02/lsh-218x150.jpg)

![[뉴민스를 만나다] “평범한 사람들을 기록해 주길”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/1-6-218x150.jpg)

![[뉴민스를 만나다] 윤석열 퇴진 광장에서 시작된 인연](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/ahgb-218x150.jpg)

![[광장 : TK리부트] ⑧-9. 정한숙, “깨어있는 시민들이 내란사태를 막을 수 있다”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/05/jung-218x150.jpg?v=1748408572)

![[광장 : TK리부트] ⑧-8. 박다연, “사회적 약자들의 일상 투쟁은 끝나지 않았다”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/parkdy-218x150.jpg?v=1749527430)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)