|

|

“군인은 태어난 시각은 달라도 죽을 때는 같다.” 74주년 국군의 날에 장병들의 굳센 기상을 보면서 든 생각이다. 유사시 군인은 전우를 가장 중요하게 생각한다. ‘자신이 관측할 수 있는 전방 135도가량 외, 측·후방 225도를 전우가 지켜준다’는 것을 알고 있기 때문이다.

6.25 참전용사들과 베트남 참전용사들은 이구동성으로 “전장에서 살아남은 이유를 전우가 자신을 구해주었다”고 한다. 실제 각종 모임의 결속력을 보면 참전 전우회가 가장 끈끈한 것도 이 때문일 것이다.

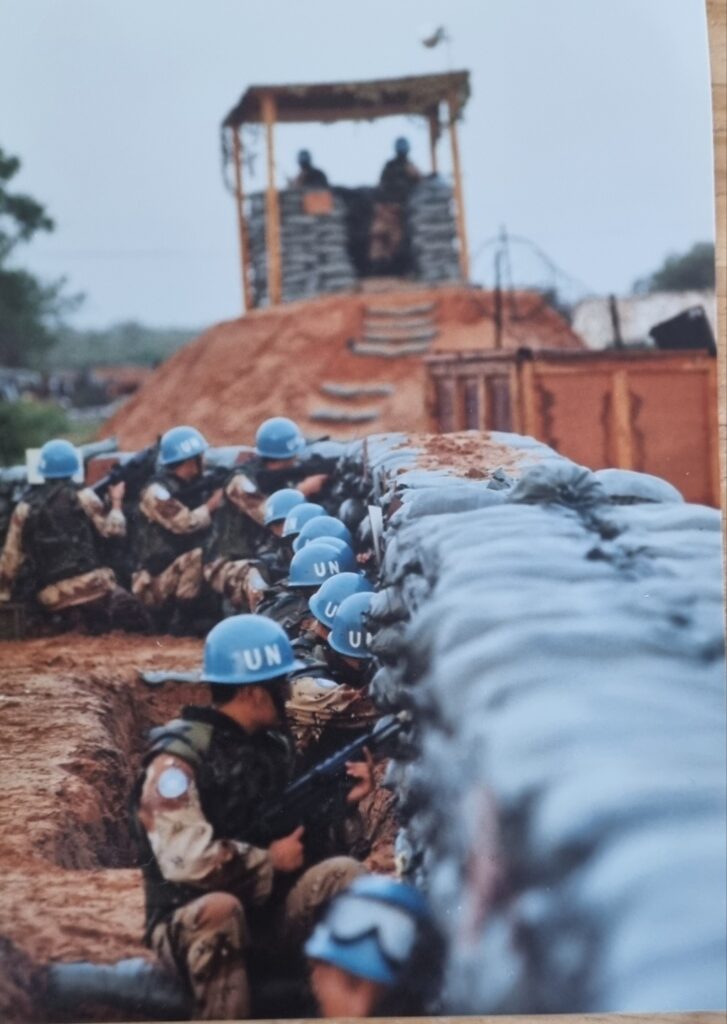

필자도 가장 자주 연락하고 만나는 사람들이 군 복무 시절 함께한 전우들이다. 특히, 1993년 국군 최초 유엔 평화유지군으로서 상록수 부대 이름으로 참전한 소말리아 파병 때 일은 잊을 수 없다. 여러 명의 전우가 동시에 필자를 구해준 일이 지금도 생생하게 떠오른다.

1993년 10월 3일, 소말리아 반군이 한국군 기지를 공격한다는 첩보가 들어왔다. 부대원들은 초긴장하며 경계 태세를 갖추었다. 그도 그럴 것이 바로 전날 2일, 미군은 반군이 유엔 구호물품을 반군이 계속 약탈하자 모가디슈에 있는 반군 지도부를 강타했는데 블랙호크 헬기 2대가 피격되고 특수요원 19명이 사망했다. 3개월 전에는, 파키스탄군이 반군의 습격을 받아 24명이나 사망했다.

전부대원이 무장하고 대비태세를 갖춘 이날, 군 복무 5년 차였던 필자의 임무는 전우들에게 전투의지를 높이는 일이지만, 강한 전투의지를 가진 전우들이기에 뚜렷하게 할 일이 없었다. 새벽녘에, 잠시 누워 쉬는 사이 곤충 한 마리가 귓속을 파고드는 사고를 당했다. 저도 모르게 “악” 비명을 질렀다. 인근에서 경계를 서던 전우가 달려왔고, 다른 요원은 군의관을 불러왔다.

군의관은 진찰하더니 “먼저 귓속에 기름을 부어 곤충을 죽여야 한다”며 식용유를 찾았다. 누군가 그새 취사장에 가서 식용유를 가지고 왔다. 군의관이 식용유를 귓속으로 넣자, 벌레가 살려고 귓속을 후벼 파는 바람에 통증을 참지 못해 또 소리를 질렀다. 반군의 습격이 예상되는 상황에서 전우들의 전투의지를 높여야 할 필자가 전투의지를 낮추고 말았다.

군의관은 “곤충이 커서 핀셋으로 꺼낼 수 없다”며 먼저 귀 안에서 파쇄했다. 귀속에서 포탄이 터지는 소리에 겁이 났다. ‘반군이 침투한다’는 것보다 더 겁이 났다. 어느새 군의관은 링거 호스를 귀에 넣고 입으로 곤충을 빨아냈다. 옆에 있던 위생병이 자신이 하겠다며 호스를 입에 물고 빨아내는 모습이 거울에 비쳤다. 그 모습을 본 순간 통증이 사라지고 눈물이 나왔다. ‘아픈 만큼 성장한다’는 말보다 아픈 만큼 더 전우들이 고마웠다.

마침 반군은 움직임이 없었고, 동이 트면서 상황도 해제되었다. 밤새 대비태세에 돌입했던 전우들에게 면목이 없었다. 전우들은 “조금만 늦었더라면 벌레가 고막을 찢을 뻔했다”며 위로해주었다. 그러면서 “반군의 습격은 막았는데 곤충의 습격은 막지 못했다”고 농담도 건넸다. 지금도 그 은혜를 잊지 않고 있다.

이 좋은 계절 가을날, 사랑하는 이들의 얼굴 속에 상록수 부대 전우들의 환한 모습이 진한 그리움과 함께 떠오른다. 29년 세월의 흐름 속에 멀어져간 소말리아 파병 시절, 빛바랜 사진첩을 펼쳐본다. 내 생애 잊지 못할 고맙고 소중한 상록수 부대 전우들을 마음에 담아둔다.

지난 74주년 국군의 날에, 우리 국군은 강군의 참모습을 온 국민에게 보여주며 자부심을 심어 주었다. 군을 거쳐 간 수많은 장병들이 숱한 역경을 뜨거운 전우애로 극복했을 것이다. 장병들의 전우애를 본받고자 한다. 지금 함께하는 사람들에게 먼저 실천해야겠다. 내 옆에 있는 전우가 못 보는 측·후방을 지켜주는 장병들처럼.

![[다른 듯 같은 역사] 나쁜 정치와 선정비](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/02/lsh-218x150.jpg)

![[#053/054] 차헌호](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2015/09/DSC3417-218x150.jpg)

![[박변의 헤어질 결심] 내가 왜 상간녀야!](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/pkylawyer-218x150.jpg)

![[학교교육이 허락되지 않는 자들] (7) 계속 공부하고 싶어요. 진짜로!_김태완 이야기②](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/kimtae939-218x150.jpg?v=1721194013)

![[씨부려대구 시즌3] 저출생 ‘뭐가 문제야, 세이 썸띵’](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/DSC01379-218x150.jpg?v=1721788512)

![[21세기 운동가들] ‘청년 의제’ 넘어 ‘예산 전문가’로 등업 중](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/06/KakaoTalk_20240619_151416253_03-218x150.jpg)

![[씨부려대구 시즌3] 씨부려대구를 씨부려보자](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/06/DSC00890-1-218x150.jpg?v=1718774281)

![[21세기 운동가들] 법으로 싸우며 법 너머를 말하는 박경순](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/worker-218x150.png)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장] 김수민, 장지혁이 기억하는 홍세화](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/feat0422-218x150.jpg)