누군가는 출입구 앞을 서성이다가 돌아가 버리고, 누군가는 기웃거림도 없이 출입구에서 이어진 길을 따라 걸어갑니다. 좁고 어두운 길, 이 길 안에는 누군가 쥐었다가 놓쳐 버린 듯 공중전화 손잡이가 땅을 향해 떨어져 있고, 지하철을 기다리던 시민들을 위한 혈압측정기, 그리고 한쪽 벽에는 그날 이후 열리지 않은 사물함이 잠긴 채 있습니다.

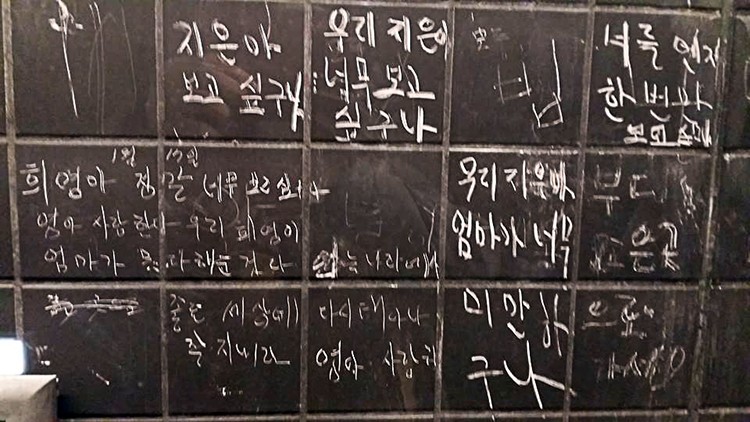

길이 끝나는 지점에 세워진 벽에는 잔잔하게 수를 놓은 듯 새겨진 이름표들이 걸려있습니다. ‘위패구먼.’ 누군가 벽에 걸린 이름표를 보더니 위패라고 합니다. 192명의 위패, 그 이름표 주인들이 더는 이 세상에 머물지 않으니, 그 이름표는 죽은 자의 이름표, ‘위패’가 맞습니다. ‘사랑해’, ‘바보 범준’, ‘돌아와’, ‘잘 가’, ‘다음에 다시 만나’, ‘미안해’. 위패가 걸려있는 벽에서 직각으로 오른쪽 벽에는 저승에 있는 그들을 향해 띄운 짧은 글이 새겨져 있습니다. 검은 벽입니다. 2003년 2월 18일, 대구 지하철 중앙로역 화재사고 때 검은 연기가 태워 버린 바로 그 벽, 14년 전 그 벽에 새겨진 말들입니다. 이곳은 그날 기록을 담은 대구 지하철 중앙로역 ‘기억 공간’입니다.

‘처음부터 떠나보내지 말자고 마음먹었고 그냥 우리 가족의 한사람으로 있다고 생각하고 살자고 했어요. 그래서 늘 (세상을 떠난 딸과) 대화를 합니다, 마음속으로. 버스를 타고 가면서도 생각이 나요, 내가 생각하겠다고 생각이 나는 게 아니라, 그냥 문득문득 생각이 떠오릅니다. 아무 생각 없이, 여러 사람과 놀러 가서 이야기하고 있는 와중에도 생각이 나요.’

중앙로역 지하철 참사로 딸을 떠나보낸 엄마는 그날 이후 보이지는 않지만 늘 있던 그대로의 딸을 기억하며 살고 있다고 합니다.

내게 있어 죽음이란 살아있는 자들의 삶과는 담을 쌓고 결국은 점점 멀어져 사라지는 것, 결국은 잊혀 없어지는 것이었습니다. 그러나 어느 날 갑자기 다가온 스무 살 딸의 죽음이 엄마에게는 안고 살아야 할 삶이 되었습니다. 2003년 2월 18일, 대구 중앙로역 지하철 참사로 가족을 떠나보낸 사람들은 그렇게 죽음을 삶의 한가운데로 데리고 왔습니다.

‘사고가 나면 공허하고, 처음엔 대부분 다 그랬어요. 내 가족이 죽었는데 안전 뭐, 그런 게 무슨 필요가 있나, 다 죽고 없는데, 원망하죠. 그렇게 하다가 좀 있으면 이런 생각 저런 생각, 왜 내 가족이 죽었을까, 그렇게 생각하다 보면 어떤 면으로 보면 충분히 막을 수 있는 그런 사고였단 말이에요. 우리도 마찬가지고, 세월호도 마찬가지고, 막을 수 있는 사고였는데도 대형 사고가 일어났단 말이에요, 그러면 왜 이렇게 되었느냐, 원인분석에 들어가는 거죠. 자기 나름대로 해보는 거죠. 언론에 떠드는 것은 전문가들이 하지만, 우리는 우리 나름대로 생각을 해보는 거죠.

그러다 보면 아, 이건 나 혼자 조심해서 될 일이 아니구나, 옆에 사람에게도 알려줘야 하는 거고, 특히 대형 건물이라든지, 교통이라든지 이런 걸 관리하는 정부나 지자체가 관리를 잘해야 하는구나, 그래야지 나를 비롯한 가족들이 편안하게 살 수 있는 거구나, 그런 식으로 자꾸 생각을 반복하는 거죠. 지금 세월호 유족들이 광화문에서 왜 그렇게 하느냐, 우리도 처음엔 그랬어요. 지하철 중앙로역에서 4개월 동안, 거기 컴컴한 연기가 거슬려서, 새카맣게, 거기 보통 사람 같으면 일주일도 못 있을 거예요. 거기 4개월간 있었던 게 그런 거죠. 내 가족이 죽었는데, 도대체 왜 죽었는지 알아야겠다, 언뜻 보기엔 불을 지른 사람이 죄가 제일 크다, 그다음엔 운전하는 기관사가 불이 났는데도 끌고 들어왔다, 그 사람들 구출하지도 못했다, 거기까지만 생각을 하더라고요.

우리도 처음엔 그것만 생각했어요. 그런데 자세히 상황을 알고 보니까 결국 이게 시스템적인 어떤 문제가 있지 않으냐, 그럼 왜 이런 위험한 지하철을 만들어 운행하게 되었느냐, 거기까지 생각이 미쳤던 거죠. 애당초 불연 내장재로 되어 있는 걸 가지고 운행했더라면 불이 나더라도 사고가 안 났을 거란 말이에요. 그런 생각까지 자꾸 도달하는 거예요. 우리가, 내 가족이 죽었으니까 그냥 누구 말마따나 돈 타 먹고 집에 가서 울고 있으면 되느냐, 그런 생각을 할 때 그건 아니다 그거죠. 그러니까 이렇게 활동을 하고, 세월호 같은 경우는 광화문엘 가서 이야길 하는 거고.’

그날, 어린 딸을 꼭 감싼 모습으로, 그렇게 아내를 떠난 보낸 남편은 시간이 흐를수록 왜 죽었을까, 무엇이 아내와 딸을 죽음 속에 가두어 버렸는지 그 질문을 지금도 여전히 던지고 있습니다. 그 역시 아내와 딸을 여전히 자기 삶 한가운데 데려다 놓은 채 그 죽음의 이유를 물으며 살아갑니다. 죽음의 이유를 묻는 일이 그에게는 삶을 살아가는 중심축이 되었습니다.

중앙로역 지하철 화재 참사 ‘기억의 공간’입니다. 그 어둡고 좁은 길로 선뜻 들어오지 못하고 서성이는 사람, 나는 그에게 다가가 물었습니다. 이 길은 당신에게 무엇인가요? 예순을 넘긴 그는 지하철 화재가 일어난 그해, 다른 도시에서 돈벌이하고 있었다고 합니다. 대구를 떠나있을 때 일어난 일이라 많은 기억은 없지만, 지금이라도 이 공간을 드러내고 대구 시민들이 추모하는 건 다행이라고 합니다. 하지만 이 일을 오래 기억하고 싶지는 않다고 합니다. ‘왜 그런가요?’라는 내 물음에 그는 ‘그저 빨리 이 일을 잊고 싶을 뿐’이라고 말합니다. 그러고는 더 이상 질문을 원치 않는 듯 이 공간 반대쪽으로 걸어가더니 곧 사라져 버립니다.

기억의 공간, 이 길을 따라 걷고 있는 또 다른 두 사람에게 나는 다가갑니다. 두 사람은 스무 살, 스물한 살 청년입니다. 대구 지하철 화재 참사는 그들이 아주 어렸을 때 일어난 일입니다. 여섯 살이거나 일곱 살 즈음에요. 그들은 오래된 그 기억을 좀 더 자세히 들여다보고 싶다고 말합니다. ‘왜 그러고 싶으냐’는 내 물음에 그들은 ‘이웃과 친구들이 관련된 일이기 때문’이라고 답합니다. 누군가는 죽었고, 또 다른 누군가는 지금까지도 아프다고 합니다. 비록 일부이지만 당시 현장을 볼 수 있으니 오래도록 기억할 수 있어서 다행이라고 합니다.

기억은 실재하는 공간에도 있고, 마음속에도 있습니다. 저마다의 기억은 조금씩 닮아 있기도 하고 아주 많이 다르기도 합니다. 기억이 기억으로 존재할 수 있는 건 그것을 드러내기 시작했을 때입니다.

누군가는 공간의 기억을 마음으로 가져가고 누군가는 몸의 기억을 공간에서 확인하기도 합니다. 감추고 가두었던 기억이 드러납니다. 이곳저곳을 옮겨 다닙니다. 이제 더 많은 기억이 일어나 몸 밖으로 걸어 나오고, 공간에 묻힌 기억은 몸속으로 들어가 더 많은 사람들을 흔들어 깨울 것입니다.

![[준표청산] 홍준표 측근들, 퇴직 후에도 약 두 달 더 관사 머물러](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/07/daeg-218x150.jpg?v=1751425244)

![[무비053] 자신만의 영역을 구축한 작가의 첫 도전으로 기억될 영화](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/movie_494-218x150.png)

![[#053/054] ‘음주운전 바꿔치기’ 논란 구의원과 함께하는 청렴결백 캠페인](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/n-218x150.jpg)

![[#053/054] 경북을 향한 뉴스민의 약속](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/bag-218x150.jpg)

![[다른 듯 같은 역사] 나이가 벼슬](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/02/lsh-218x150.jpg)

![[뉴민스를 만나다] “평범한 사람들을 기록해 주길”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/1-6-218x150.jpg)

![[뉴민스를 만나다] 윤석열 퇴진 광장에서 시작된 인연](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/ahgb-218x150.jpg)

![[광장 : TK리부트] ⑧-9. 정한숙, “깨어있는 시민들이 내란사태를 막을 수 있다”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/05/jung-218x150.jpg?v=1748408572)

![[광장 : TK리부트] ⑧-8. 박다연, “사회적 약자들의 일상 투쟁은 끝나지 않았다”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/parkdy-218x150.jpg?v=1749527430)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)

![[#053/054]’2003년 2월 18일 오전 9시 53분’을 기억하며](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/02/sub-218x150.jpg?v=1708229311)