지난주 금요일에는, 내가 몸담고 있는 작은 학교에서 ‘북금나이트’가 열렸다. ‘북금나이트’라 함은 ‘금요일 밤에 책을 읽는다’는 뜻으로 ‘불금’ 대신에 ‘북금’이라는 이름이 붙은 조촐한 책읽기 모임이다. 교사가, 학생들과 함께 읽었으면 좋을 책을 골라 이를 알리고 참가 신청을 받는다. 열 명 남짓한 학생들이 금요일 밤을 책과 함께 보내기로 했다. 학교 규모를 생각해 보면 결코 적은 숫자는 아니다. 더구나 이번에 읽기로 한 책은 시집이었으니 예상을 뛰어넘은 호응이다.

참가자의 면면도 각양각색이다. 요즘 들어 책 읽는 재미에 푹 빠져 있는 친구부터 평소 행실에 비추어 보건대 도무지 참가의 의미를 가늠하기 힘든 학생에 이르기까지 종잡을 수 없다. 제일 위 학년 맏이와 이제 학교에 들어온 지 한 달이 조금 넘은 막내둥이가 뒤섞여 있다. 아닌 체하지만, 저녁 메뉴로 준비한 떡볶이에 혹해서 온 녀석도 있고, 모임을 준비한 교사와의 개인적 정분과 의리에 끌려 온 친구도 있다. 이유야 어찌 됐건 간에 이들은 금요일 밤에 책을, 그것도 무려 시를 읽어야 한다.

사실 북금나이트에서 어떤 책을 읽어야 할지, 모임을 함께 준비한 동료 선생님과 나는 고민이 많았다. 우리학교처럼 교과에 얽매이지 않고 책을 읽을 기회가 상대적으로 많은 대안학교 학생들에게, 그리고 동아리나 소모임과 같은 다양한 방면의 활동이 수시로 이루어지는 친구들에게, 책읽기 모임은 매력적이지 못한 행사가 되기 쉽다. 게다가 원하는 것은 무엇이든 하기 좋은 금요일 밤 시간에는 더 그렇다.

학생들의 관심을 확 잡아 끄는, 뭔가 한방이 있는 읽을거리를 골라야 하지 않을까? 하지만 고심 끝에 우리가 내린 결론은 결국 시집이었다. 사실 우리가 시집을 선택한 이유를 지금까지도 정확히 모른다. 분명한 것은 동료 선생님과 내가 둘 다 시를 좋아한다는 사실뿐이다.

집에 있는 시집들을 모조리 꺼내 본다. 그 중에서 학생들과 함께 읽을 수 있는 시들을 골라 본다. 몇 번에 걸친 이사에도 시집만은 버릴 수 없다는 생각에 남겨둔 게 제법 된다. 시집의 연대는 피라미드처럼 시간이 아래로 내려갈수록 분포가 넓다.

다른 측면에서는 최근 들어서 예전만큼 시집을 잘 사지 않았다고 볼 수도 있다. 학생들과 읽으면 좋을 시집을 순전히 내 기준으로 골라 본다. 골라 놓고 보니 너무 내 취향이다. 시집 윗면에 쌓인 먼지처럼 퀴퀴한 느낌을 지울 수 없다. 하지만 어쩌겠는가. 나보다 젊은 동료 선생님의 산뜻한 선택을 기대하는 수밖에.

저녁을 먹고 학생들은 자기가 읽고 싶은 시집을 고른다. 학생들이 시집을 고를 때마다 눈길이 간다. 예상했던 것보다 훨씬 진지하다. 윤동주 시인이 제일 인기가 좋다. 아무래도 언젠가 한번쯤 들어보았던 시인에게 선뜻 손이 가는 모양이다. 어떤 친구는 랭보의 ≪지옥에서 보낸 한 철≫을 집어 든다. 그러더니 릴케의 ≪두이노의 비가≫도 뒤적인다. 심오한 표정을 짓는 걸 보니 이해하기 어려운가 보다.

우리는 한 자리에 모여 자기가 고른 시를 소리내어 읽기 시작했다. 시를 여러 사람 앞에서 소리내어 읽어본 게 처음인 친구도 있다. 어색하게 시작했지만 나름 감정을 살려 읽는다. 시를 읽고 나서 시를 고른 이유도 말해 본다. 선정 기준이 오로지 짧은 길이에 있었던 친구는 솔직하게 짧아서 좋았다고 말한다.

백석의 <나와 나타샤와 흰 당나귀>를 읽은 하진이는, 이 시를 읽다 보면 시에 그려진 풍경이 자기에게도 떠오른다고 했다. “어데서 흰 당나귀도 오늘 밤이 좋아서 응앙응앙 울을 것이다”는 구절이 푹 마음에 와닿는단다. 칼릴 지브란의 시 모음집을 읽은 한솔이는 자기와 꼭 맞는 시인을 찾게 된 것 같아 기분이 좋다고 했다.

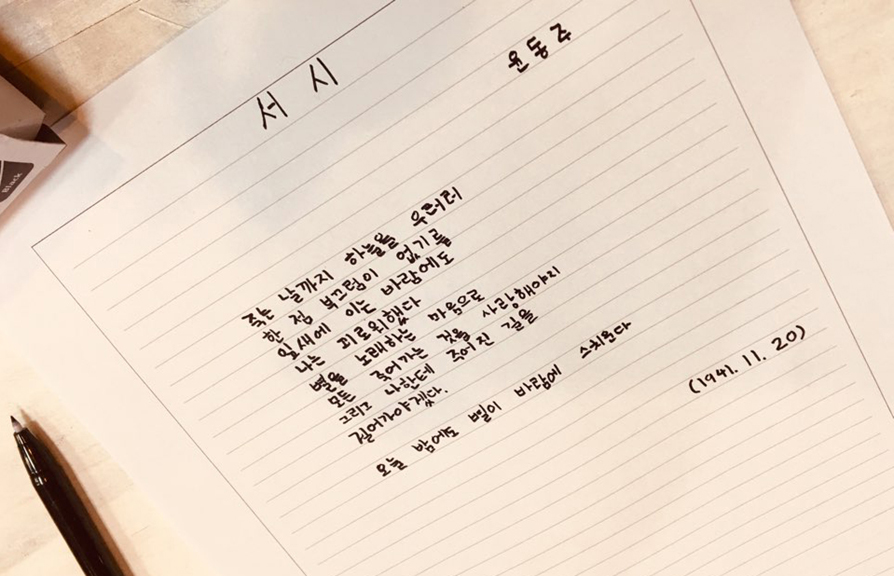

우리는 각자 자기 마음에 들어온 시를 손으로 직접 써보기로 했다. 시를 종이에 옮기는 방식도 갖가지다. 원고지를 골라 써보는 친구도 있고 시화처럼 그림을 그리는 친구도 있다. 박라연의 <상처>를 원고지에 옮기는 현규의 모습은 평소와는 다른 사람 같다. 늘 스마트폰으로 야구 경기 결과를 검색해야 하는 막내 채민이도 이 순간만큼은 이마에 힘을 주며 열중한다. 윤동주의 서시를 또박또박 눌러 쓴다. 자기 맘에 들지 않는다며 다시 쓰기를 여러 번 했다.

이날 밤 우리 친구들은 얼굴을 맞대고 시를 함께 나누는 순간만큼은 서로 더 가까워짐을 느꼈을 것이다. 잠깐의 시간만 주어져도 스마트폰에 금세 손이 가던 친구들의 모습을, 적어도 이날만큼은 찾아보기 어려웠다. 나는 시를 읽는 학생들 소리에 잠시 취했던 것 같다. 봉인이 풀리듯 시집에 남아 있던 내 지난 시간들도 떠올랐다. 개중에는 얼굴이 화끈거리거나, 오랫동안 들여다 보지 않아 내 것이 아닌 것처럼 느껴지는 기억도 있었다.

이반 일리치는 근대산업사회에 이르러 “우정의 가능성, 즉 진정으로 서로 얼굴을 맞대고 있을 수 있는 가능성”이 사라졌다고 했다. 이전 사람들에게 높은 덕성으로 간주되었던 우정의 가능성은 테크놀로지가 양산한 온갖 스크린으로 가로막혔다. 일리치는 우리 마음속에서 스크린을 제거하지 않으면 우정의 회복은 불가능하다고 했다.

얼굴을 맞대고 시를 읽으며 하룻밤을 함께 보낸 시간이 뭐 그리 대단할 것까지는 전혀 없다. 다만 시가 있고 학생들이 있고 오래된 시집이 함께 한, 4월 어느 금요일 밤을 언젠가는 어렴풋이 돌아볼 날이 내게 오지 않을까, 그런 생각이 든다.

![[청년초점] 연애, ‘인간 구실’의 상징 /이현수](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/CK_tica1010015658_l-218x150.jpg)

![[#053/054] 다시, 똘레랑스](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/DSC04704-2-218x150.jpg?v=1712568069)

![[학교교육이 허락되지 않는 자들] (1) “이제 고등학교 가고 싶어요!”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/JU-218x150.jpg)

![[김현수 칼럼] ‘서류상’ 공약과 정책](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/climate-coach-218x150.png)

![[21세기 운동가들] 전장연을 싫어하던 그의 1년차 장애운동](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/PDK-218x150.jpg)

![[기후로운 투표생활] ㉒ 기후로운 위원회, “기후위기 대응 보도 이어가야”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/02/kjlkjda-218x150.jpg?v=1709710413)

![[기후로운 투표생활] ㉑ 온실가스 배출 100대 기업 중 23개는 대구·경북에 생산시설](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/jkjkjkellc-218x150.jpg?v=1712757546)

![[기후로운 투표생활] ⑳ 기후공약 내놓은 대구 당선자들도 개발공약에 방점](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/jklkedcwa-218x150.jpg?v=1712801971)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[김수민의 뉴스밑장] 김수민, 장지혁이 기억하는 홍세화](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/feat0422-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장] 한 편으로 듣는 2024년 총선](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/2024feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#12] 병립형인데도 비례성 높은 선거제도가 있다](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/12/1205feat-218x150.jpg)

![[정형철의 멋진 신세계?] ‘거꾸로 교육’, ‘미래교육’이라는 허상](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2019/05/backcam-218x150.jpg)

![[정형철의 멋진 신세계?] 다시 생각하는 후쿠시마](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2019/03/fuku1-218x150.jpg)

![[정형철의 멋진 신세계?] 에르빈 샤르가프와 생명조작기술](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2019/01/jhc0101-218x150.jpg)

![[정형철의 멋진 신세계?] 폭염, 기후변화, 그리고 전환사회를 꿈꾸며](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2018/08/global-warming-100x70.jpg)

![[정형철의 멋진 신세계?] ‘패터슨’, 어느 버스운전사의 시적 여정에 부쳐](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2018/01/peter3-100x70.jpg)

![[정형철의 멋진 신세계?] ‘페이스북 쇼크’와 디지털 위험사회](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2018/03/fb2-100x70.jpg)