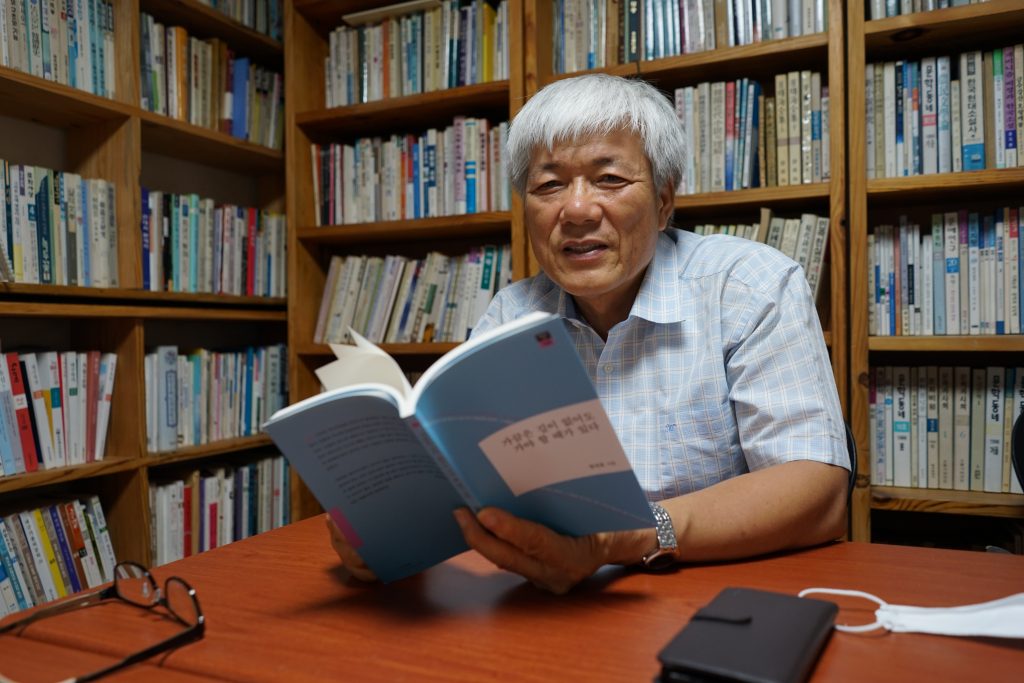

경북 청송에서 태어난 정대호 시인이 지난 6월 여섯 번째 시집 <가끔은 길이 없어도 가야 할 때가 있다(푸른사상 시선 126)>를 출간했다. 총 51편의 시를 4부로 나눈 시집은 1부에 고향의 정취를 담은 시편을, 2부에는 지난 시절 살았던 고향 사람들의 삶을 담은 시를 모았다. 3부에 유신 말기 대학 시절 민주화운동의 경험을 기록했고, 4부에는 대구 10월항쟁을 주제로 삼은 시편으로 구성했다.

해는 한 하늘에 있는데

한없는 적막 속에

마른 풀 대궁

까딱까딱바람이 간지러워

나뭇잎 하나

한들한들푸른 하늘 무거워

속눈썹은 슬며시 꼬리 내린다.– 1부 ‘가을 낮잠’ 전문

정대호 시인은 “1부를 따로 구성했다. 무거운 주제들로 바로 들어가면 시집을 덮을까 싶어 서정시를 앞에 실었다. 어릴 때 장티푸스를 앓아 몸이 약했다. 친구들과 어울리지 못하고 혼자 있었던 어느 순간의 기억을 떠올려 지은 시가 ‘가을 낮잠'”이라고 말했다.

시인은 또 “제4부는 대구 10월항쟁과 관련된 시편들이다. 10월문학제 위원장을 맡아오면서 시간이 부족하다는 핑계를 대고 내가 해야 할 일을 다하지 못해서 늘 미안했다. 그 미안한 마음으로 지금까지 쓴 것을 조금 정리해보았다”며 “이번 시집은 한 시대의 이야기들을 문자로 기록해둔다는 것에 의미를 두고 싶었다. 때로는 거칠고 투박한 표현이라도 그대로 두었다. 지나간 한 시대의 기록이기 때문이다. 특히 내 이야기들을 정리하는 데에는 감정이 정제되지 않아서 힘들었다”고 ‘시인의 말’에 적었다.

나에게는 재종조부님이다.

해방이 될 때 30대 중반이었다.

혈기 왕성한 나이여서

건국준비위원회니 하면서 바쁘게 다녔다.

청송군 인민위원장이었다.

아마 앞뒤로 계산해보아서

여운형 정부의 조선인민공화국에서

그렇게 임명한 것 같다.우리 할아버지는 사촌 형님으로

너무 가벼이 행동하지 말라고 하셨다지만

격동의 난세에는 어디에도 가담하지 말고

목숨을 지켜야 한다고 하셨다지만재종조부님은 그때를 민족국가를 세울 수 있는

가장 좋은 기회라고 생각하지 않았을까.

여운형은 암살당하고

남한 단독정부가 수립되면서

경찰서에 여러 번 잡혀갔다.

한 번은, 추운 겨울 새벽

잠을 자다 동구 밖에 잡혀 나가니

이미 여러 청년들이 포승줄에 묶여 있었다.

맞기도 많이 맞았다.

그때마다 돈으로 해결했다.

보도연맹에도 가입했다.6·25전쟁 중에는

우리 할아버지는 재종조부님을 피난 보내서 숨기셨다고 했다.

“옳고 그른 것을 따지지 마라.

살아남아야 그것을 말할 기회라도 얻을 수 있다.”전쟁이 끝나고 정국이 안정되었다고 생각한 어느 날

살려주기로 약속받고

재종조부님은 청송경찰서에 가서 자수했다.

멍석말이를 당하고 매타작을 당했다.– 2부 ‘정만섭’ 부분

작품해설에서 신재기 경일대 교수는 “1980년대 민주화운동에 참여했던 자기 경험을 기록하면서 정부 권력의 폭력성이 난무했던 당시를 ‘짐승의 시간’이라고 규정했다. 그런데 가해자를 짐승으로 몰고 가면 피해자인 주체는 모든 책임으로부터 면죄부를 받는 것은 아니다. 40년이란 세월이 흐른 시점에서 그 시간을 소환하는 지점에는 ‘짐승’과 같은 폭력도 있었지만, 자신의 부끄러움도 곳곳에 배어 있음을 확인한다”고 말했다.

사각 나무에 흰색을 칠하고

원혼비(冤魂碑) 세 글자를 쓰고

가창골 길가에

상원동 길가에

정성껏 세웠습니다.1950년 6·25전쟁이 나고

가창골은 댐 아래위

모두가 학살터였습니다.

트럭에 실려와

구덩이를 파고

총살당하고 그 속에 묻혔습니다.

한 대도 아니고 두 대도 아니고

하루도 아니고 이틀도 아니고

차는 이어지고 날짜도 지나갔습니다.대한중석 광산이 있던 상원리 계곡

1953년 6·25전쟁이 끝날 무렵

계곡을 따라 서로 마주 보게 사람들을 포승줄로 묶어두고

뒤에서 총질을 했습니다.

죽임을 당하던 사람들은

죽음 앞에 당당했습니다.

얼마나 많은 사람들이 그렇게

죽었는지 모릅니다.

골짜기에 시체가 쌓이고 쌓였습니다.

죽음을 확인한다고 여기에

기름을 붓고 불을 질렀습니다.

시체 더미에서 튀어나온 사람들이 있었습니다.

뭇 경찰들의 총알받이가 되었습니다.대한중석 초소 경비를 섰던 한 젊은이가

맞은편 초소 위에서 이 모습을 보았습니다.

그 죽임에 충격을 받았습니다.

그 냄새에 진저리를 쳤습니다.

그리고 보름을 넘게 앓아누웠습니다.65년도 더 지난 오늘 백비를 세우는 날

그는 노인이 되어 지팡이를 짚고

이 산 위에 올라와 그날의 참상을 증언해주었습니다.– 4부 ‘백비(白碑)를세우며’ 전문

정대호 시인은 1958년 경북 청송에서 태어났다. 경북대학교 졸업, 같은 대학원에서 문학박사 학위를 받았다. 학부 시절 복현문우회에 나간 것이 계기가 되어 글쓰기를 시작했고, 고대사를 전공하려다가 현대문학으로 바꾸었다.

1984년 <분단시대> 동인으로 시를 발표했다. 1985년 첫 시집 <다시 봄을 위하여>를 복학 기념으로 낸 뒤 <겨울 산을 오르며>, <지상의 아름다운 사랑>, <어둠의 축복>, <마네킹도 옷을 갈아입는다>를 간행했다. 평론집으로 <작가의식과 현실>, <세계화 시대의 지역문학>, <현실의 눈, 작가의 눈>, 산문집으로 <원이의 하루>가 있다.

![[청년초점] 연애, ‘인간 구실’의 상징 /이현수](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/CK_tica1010015658_l-218x150.jpg)

![[#053/054] 다시, 똘레랑스](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/DSC04704-2-218x150.jpg?v=1712568069)

![[학교교육이 허락되지 않는 자들] (1) “이제 고등학교 가고 싶어요!”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/JU-218x150.jpg)

![[김현수 칼럼] ‘서류상’ 공약과 정책](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/climate-coach-218x150.png)

![[21세기 운동가들] 전장연을 싫어하던 그의 1년차 장애운동](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/PDK-218x150.jpg)

![[기후로운 투표생활] ㉒ 기후로운 위원회, “기후위기 대응 보도 이어가야”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/02/kjlkjda-218x150.jpg?v=1709710413)

![[기후로운 투표생활] ㉑ 온실가스 배출 100대 기업 중 23개는 대구·경북에 생산시설](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/jkjkjkellc-218x150.jpg?v=1712757546)

![[기후로운 투표생활] ⑳ 기후공약 내놓은 대구 당선자들도 개발공약에 방점](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/jklkedcwa-218x150.jpg?v=1712801971)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[김수민의 뉴스밑장] 김수민, 장지혁이 기억하는 홍세화](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/feat0422-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장] 한 편으로 듣는 2024년 총선](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/04/2024feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#12] 병립형인데도 비례성 높은 선거제도가 있다](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/12/1205feat-218x150.jpg)