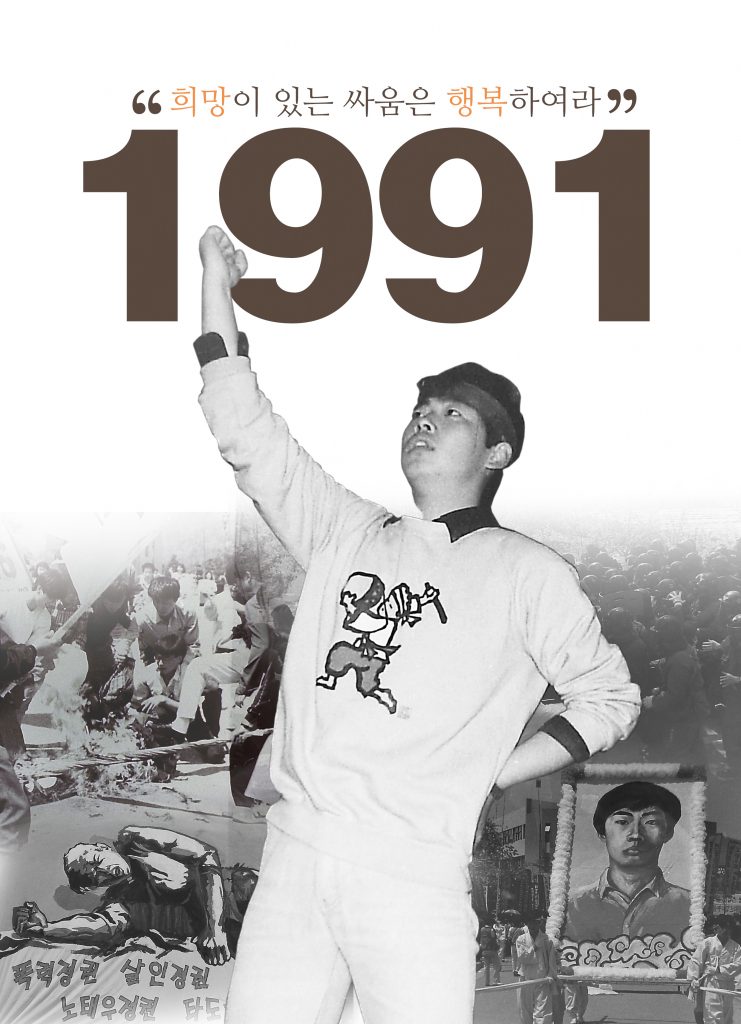

“준모야, 우리에게 열사 친구가 생겼구나. 영균이가 열사가 되어버렸어.”

옆에 앉은 친구의 목소리가 꿈결처럼 들려왔습니다. 영균이, 김영균 열사와 한 방에서 함께 자취를 했던 그 친구에게 대답할 말을 찾지 못하고 있는데 “열사의 뜻 이어받아 노태우정권 타도하자”는 구호가 밤새도록 우리에게 답을 해주던, 1991년 5월 2일 경북대병원 화상병동의 밤을 잊지 못합니다.

달리기를 멈출 수가 없었습니다. 안동대 사범대 쪽에서 불덩이로 뛰어오던 몸짓이 학생회관 앞 집회군중에 다다르지 못하고 쓰러져버린 그날 이후, 김영균 열사가 가려던 곳을 향해 달리지 않고는 배길 수 없었습니다. 김영균 열사가 달려가려던 그곳은 20여년 전 ‘태일이 형’이 원했던 세상입니다. 그곳은 겨울방학에 공장에서 만난 ‘재단사 칠석이’가 꿈을 꿀 수 있는 세상입니다. 그곳은 ‘민중이 깨어나 투쟁하지 않는 한’ 갈 수 없는 세상입니다.1

그곳으로 가려면 김영균 열사가 온몸으로 불사르려던 온갖 것들을 태워 없애야 합니다. 그곳은 영남의 식수원 낙동강에 공업폐수 독극물 페놀을 쏟아붓는 두산전자 같은 재벌기업, 서민 주거용 공공택지 강남 수서 노른자위 땅을 불법으로 특혜 분양하게 하려고 검은 돈 뿌리고 다닌 한보그룹이나 그 돈 받아먹고 챙겨먹은 노태우 같은 정치인까지 총 망라된 지저분한 인종들. 그 더러운 놈들이 싸질러놓은 온갖 오물을 태워 없애고 가야 하는 세상입니다.

그놈들이 강했는지 우리가 약했는지, 우리가 흩어졌기 때문인지 그놈들이 똘똘 뭉쳤기 때문인지, 거리를 가득 메운 달음박질이 마침내 멈췄습니다. 분신 배후라는 입에 담지도 못할 흉측한 음모에, 음모를 사실로 만드는 조작과 고문수사에, 분신 배후가 안 통하자 덮어씌운 조직 사건에, 최루탄과 몽둥이 토끼몰이 진압에, 갖은 탄압 속에서 한 달을 넘게 달리던 우리들은 멈출 수밖에 없었습니다.

달리기를 멈추니 열사가 된 친구의 모습이 꿈에도 생시에도 보였습니다. 매일매일 친구로 남은 열사에게 미안해했습니다. 조금만 더 눈치가 빨랐더라면 열사가 아닌 친구로 살릴 수도 있었을 거라는 회한이 간장을 지져댔습니다. 매일매일 열사가 된 친구에게 위로를 받았습니다. 너무 멀어 아득한 길에 지칠 때에는 열사가 된 친구가 앞서 나가 저 앞에서 손짓을 하니 힘을 내어 나아갈 수 있었습니다.

회한과 위로도 일상이 되니 무뎌지더군요. 간장을 지지던 아픔도 그저 아릿한 통증으로 견디게 되더군요. 하지만 5월이 가까워져 오면 무뎌졌던 아픔과 그리움이 되살아나기도 합니다. 특히 10년 주기로 무관심했던 세상마저 관심을 갖고 기억해주니 덩달아 감정이 증폭되기도 하더군요. 강경대, 박승희, 김영균, 천세용. 동갑내기 열사들은 스무 살에 나이를 멈추고 서른, 마흔, 오십이 되는 우리들은 10주기, 20주기, 30주기로 열사들을 추모합니다.

서른 살, 1991년으로부터 첫 번째 10년이 돌아온 2001년에는 격한 감정을 억누르지 못했습니다. 10년은 담담해지기에는 너무 짧은 세월이었고 10주기라는 상징성은 마음을 흔들어놓기에 충분했습니다. 아직 우리는 길 위에 있었고, 길을 벗어났어도 같은 방향으로 나아갈 거라고 다짐했습니다. 적어도 우리는 5.18 민중항쟁 20주기 전야제를 하고 나서 룸살롱에 모여 회포를 푸는 따위의 짓거리는 상상할 수도 없었습니다.

노점을 하면 기초생활수급자에서 탈락하고 수급비만으로는 생활할 수 없었던 중증장애인 최옥란 열사가 목숨을 던졌다는 소식과 함께 2001년은 저물고, 2002년 월드컵의 해에 중학생이던 효순이와 미선이가 미군 장갑차에 깔려 죽었습니다. 노무현 대통령 탄핵 소추에 반대하는 촛불이 광장을 메웠고, 평택 대추리 사람들을 쫓아내고 만드는 미군기지에 반대하던 우리들은 방패로 찍히고 곤봉으로 두들겨 맞아야 했습니다.

농민들이 경찰에게 맞아 죽어도 밀어붙이는 신자유주의 세계화 속에서 가난한 이들은 나락으로 몰리고 부자는 더욱 부유해지는 나라가 되었습니다. 용산참사의 지옥도 위에 쌍용자동차 노동자들의 죽음이 줄을 잇는 가운데 우리는 두 번 째 20년, 2011년을 맞았습니다.

마흔 살, 1991년으로부터 두 번째 10년이 돌아온 2011년에는 ‘재조명’이라는 단어가 많이 들렸습니다. 91년 5월 열사들을 기리는 추모단체들이 주관한 ‘91년 5월 대투쟁 20주년 심포지움’의 부제는 ‘5월 대투쟁의 재조명과 우리의 과제’ 였습니다.

다시 또 10년이 흘렀습니다. 1991년으로부터 30년이 흘러, 나이를 오십이나 먹은 올해에는 ‘1991년 열사투쟁 30주년 기념사업회’가 꾸려져 “패배와 좌절로 기억되는 1991년 열사투쟁을 온전하게 평가하고, 1991년의 열사투쟁이 민주화운동의 역사에서 어떠한 역할을 했는지 온전하게 복원”하는 사업을 추진한다고 합니다. 이번에도 10년 전처럼 ‘패배와 좌절’로 기억되는 세간의 평가를 온전하게 ‘재조명’하려나 봅니다.

뭐가 그리 어려워서 20년 동안이나 재조명해도 온전한 평가와 복원을 하지 못했을까요? 무엇이 그리 절실하여 30년이 지난 다음에도 그때를 붙잡고 평가하려는 걸까요? 흔히 91년 5월은 ‘패배’, ‘실패한 투쟁’, ‘트라우마’와 같은 단어들이 따라옵니다. 그에 비해 87년 6월은 ‘승리’로 기억된다고들 합니다.

1987년 6월의 함성에서 대통령 직선제 하나만 집어내어 ‘6.10 민주항쟁 기념일’로 국가 차원에서 기념하는 것이 자랑스러운 일인지 잘 모르겠습니다. 87년 7, 8, 9월 노동자대투쟁은 빼고, 전두환과 함께 군사 반란의 수괴였던 노태우를 권좌에 앉힌 것까지 ‘민주화’로 기념하는 ‘승리’라면 승리가 오히려 치욕일 수 있습니다.

‘맷값 폭행’으로 이름난 재벌그룹이 독극물 가습기살균제를 팔아먹고도 여전히 부귀영화를 누리는, 여야막론 정치인들과 LH직원들이 집값을 천정부지로 올려놔도 내심 그 판에 끼지 못한 것이 억울할 뿐인, ‘송파 세 모녀’가 ‘OO 부자’, ‘XX 일가족’으로 반복되고, ‘구의역 김군’이 ‘김용균’들로 무수히 복제되는 세상, 이런 세상을 만들어놓고 감히 승리라니요!

7년이 지나도록 거리에서 싸우는 ‘세월호’ 유족들 앞에서 ‘승리’를 운운하는 건 단식하는 이들 앞에서 치킨을 뜯어대던 ‘일베’들이나 할 법한 언사입니다. 30년 전의 페놀방류와 수서비리가 가습기살균제와 광명, 시흥 땅투기로 반복되는 것이 패배입니다. 30년 동안 반복되어온 무엇무엇들, 사람을 죽이고 세상을 죽이는 죽음의 행렬에 익숙해지다 못해 그 대열에 끼어 부스러기라도 얻어먹으려고 안달 난 것이 패배입니다. 30년 전이 패배로 기억되건 말건, 지금 우리가 30년 전 열사들이 내달리던 방향으로 나아가야 ‘승리’를 꿈꿀 수 있습니다.

김준모 김영균열사추모사업회

![[준표청산] 대구시의회 7월 임시회 앞두고도 ‘박정희 기념사업 조례 폐지안’ 부의 미정](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/07/rksekaghl0708-218x150.jpg?v=1751952410)

![[현장] 100만 몰린 치맥페스티벌···장애인 접근성·쓰레기 문제는 여전한 숙제](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/07/ch6-218x150.jpg?v=1751817899)

![[#053/054] 기사 때문에 보호소에 유기동물이 늘었다?](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/07/ddal-218x150.jpg?v=1751864908)

![[다른 듯 같은 역사] 소나무 7만 그루와 바꾼 오위장](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/02/lsh-218x150.jpg)

![[무비053] 자신만의 영역을 구축한 작가의 첫 도전으로 기억될 영화](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/movie_494-218x150.png)

![[#053/054] ‘음주운전 바꿔치기’ 논란 구의원과 함께하는 청렴결백 캠페인](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/n-218x150.jpg)

![[뉴민스를 만나다] 역사학자의 수구지심(首丘之心)](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/07/moonn-218x150.jpg)

![[뉴민스를 만나다] “평범한 사람들을 기록해 주길”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/1-6-218x150.jpg)

![[뉴민스를 만나다] 윤석열 퇴진 광장에서 시작된 인연](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/06/ahgb-218x150.jpg)

![[광장 : TK리부트] ⑧-9. 정한숙, “깨어있는 시민들이 내란사태를 막을 수 있다”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/05/jung-218x150.jpg?v=1748408572)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)

![[1991년은 끝나지 않았다] 지방자치 부활 30년을 돌아보는 소고 ②](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/kjdkljadc-218x150.jpg)

![[1991년은 끝나지 않았다] 지방자치 부활 30년을 돌아보는 소고 ①](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/09/19911111-218x150.jpg)

![[1991년은 끝나지 않았다] 91년 투쟁 중심에 섰던 전교조 세대](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/06/KakaoTalk_20210602_171052398-100x70.jpg)

![[1991년은 끝나지 않았다] 1991년, 잊을 수 없다](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/05/KakaoTalk_20210512_133557050-100x70.jpg)

![[1991년 끝나지 않았다] 손석용 추모사업회 30년! 그리고 우리의 삶](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/04/KakaoTalk_20210415_102239534_01-100x70.jpg)